为什么会手脚凉?一句话说清楚

为什么会手脚凉?一句话说清楚中医认为“阳气不振,血行失畅”,古书如《黄帝内经》提到,寒邪易侵,四肢先受凉。现代也观察到,外周血流量下降时,手脚温度下降。问题常来自消化吸收、小血管循环、长期久坐和作息打乱这几方面叠加在一起。

第一招:从“里”开始暖——让胃成为暖炉脾胃是身体的热源。《本草纲目》和《黄帝内经》中,都强调以食养正。早餐不宜过冷,热粥、小米粥、山药粥是安全又实在的选择。饭菜里放一点姜,能提高温感,帮助消化。晚上汤要温,不要以冷饮替代。用这些习惯,让身体在日常里慢慢积温。

姜的好处

生姜性温,古医书称其能回阳散寒;日常加在粥汤中,能提升胃肠温度。

生姜含姜辣素等成分,短时间内能刺激末梢血管扩张,带来暖感。

对消化功能有温和刺激,食后不易胀满,睡眠质量会受益。把姜切片或拍碎,少量加入汤或粥里,既不抢味又实用。若平素胃酸多或胃炎明显,先问过医生再用得更稳妥。

第二招:让血走通——日常动作要“带动”而非剧烈不必把运动当成任务,关键是把身体从静止里唤醒。古法如华佗的体操和“五禽戏”,目的不是出汗,而是让气血流动。可落地的做法:

早起做踝关节、膝关节的转动,各30次。

办公时每半小时活动手指、抬脚尖20次。

晚饭后慢走20分钟,节奏平稳,持续性比速度更重要。

长期这样,腿脚的回流改观,手脚温度会上升。结合简单的手部按摩和按压足心、涌泉的位置,会让末梢更有感受。

第三招:守住末端温度——脚和腰最关键很多人穿得厚,却忽略脚和腰。脚一冷,寒从下往上,整个人都不舒服。实用建议:

袜子以棉或羊毛混纺为主,厚度适中,不要勒住脚背。

家中备一双软底保暖鞋,行动时穿,鞋要合脚,不紧绷。

睡前用40℃左右的温水泡脚10分钟,泡后穿上干袜子入睡。

腰部着装分层,室内脱外套时记得加件贴身保暖。

这些做法好掌握,长期执行,夜间手脚发凉的频率会降低。

第四招:作息、情绪不可小看——稳住“内火”更省力中医讲“心主神”,情绪波动与睡眠问题会影响全身循环。把作息拉回有节奏的轨道,比临时猛补更可靠:

固定睡觉时间,睡前做三到五分钟深呼吸或轻柔伸展。

白天有条件就晒太阳十分钟,阳光是天然的暖源。

压力大时,分解成小件处理,睡前不看紧张刺激的内容。

长期稳定后,身体的调节能回到平和状态,末端暖感随之上来。

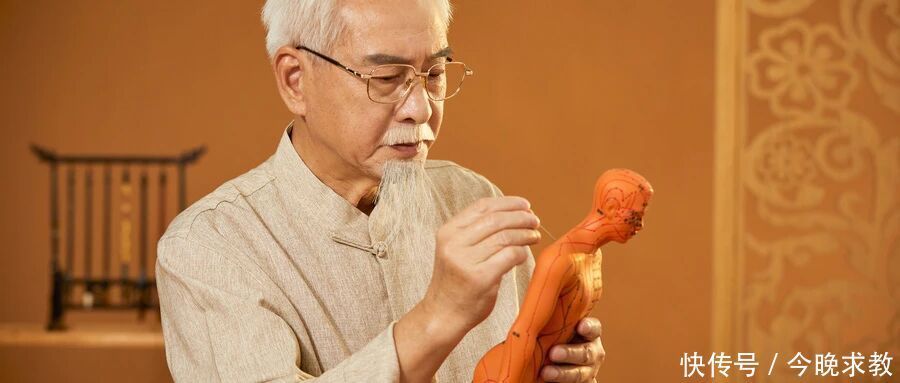

关于穴位与中医调理:温和为主,找正规渠道

古方中常用足三里、三阴交、涌泉等穴位来调整气血。若有条件,可请有资格的中医师评估后进行艾灸或针灸。针对性调理会比盲目自疗更安全,尤其是合并慢性病的人,应先把病情与医师沟通清楚。

常见误区一句话提醒鞋袜太紧会影响血流。

一次性猛吃辣或猛泡超热水,热感过后易反冷。

长时间不动让问题积累。

若手脚冰凉伴有短暂麻木、皮色明显异常、体重或情绪出现大幅变化,就要去医院做系统检查,排查内分泌或血管性的问题。

一天可执行的暖身表

早晨:热一杯粥或姜茶→ 踝关节转动30次。中午:吃温热午餐→ 午后站起来活动两分钟。下午:室外晒太阳10分钟 → 手腕、脚尖活动。晚上:晚饭汤类热着吃→ 饭后散步20分钟 → 睡前泡脚10分钟。

持之以恒,身体会慢慢把温度留住。

结语:把暖意变成日常的一部分手脚不暖,往往是生活与身体信号累积的镜像。把“吃温热、动一动、脚保暖、作息稳”四件事当成日常习惯,就能见到实在变化。

从今天起,先给自己一碗温粥、一段慢步和十分钟泡脚。日积月累,身体会回报一份踏实的暖。

科元网提示:文章来自网络,不代表本站观点。