本文转自:人民网-河北频道

人民网石家庄11月14日电 (记者朱延生)冬日光影里,石家庄生物医药院士工作站内,弥漫着中医药与现代科技交融的独特气息。

实验室里,以岭医药研究院副院长、中药研究院院长魏聪正专注地看着面前的一本国际医学界的权威期刊《美国医学会杂志(JAMA)》上的一篇论文——《中国通心络治疗急性心肌梗死的临床疗效——CTS—AMI随机临床研究》。

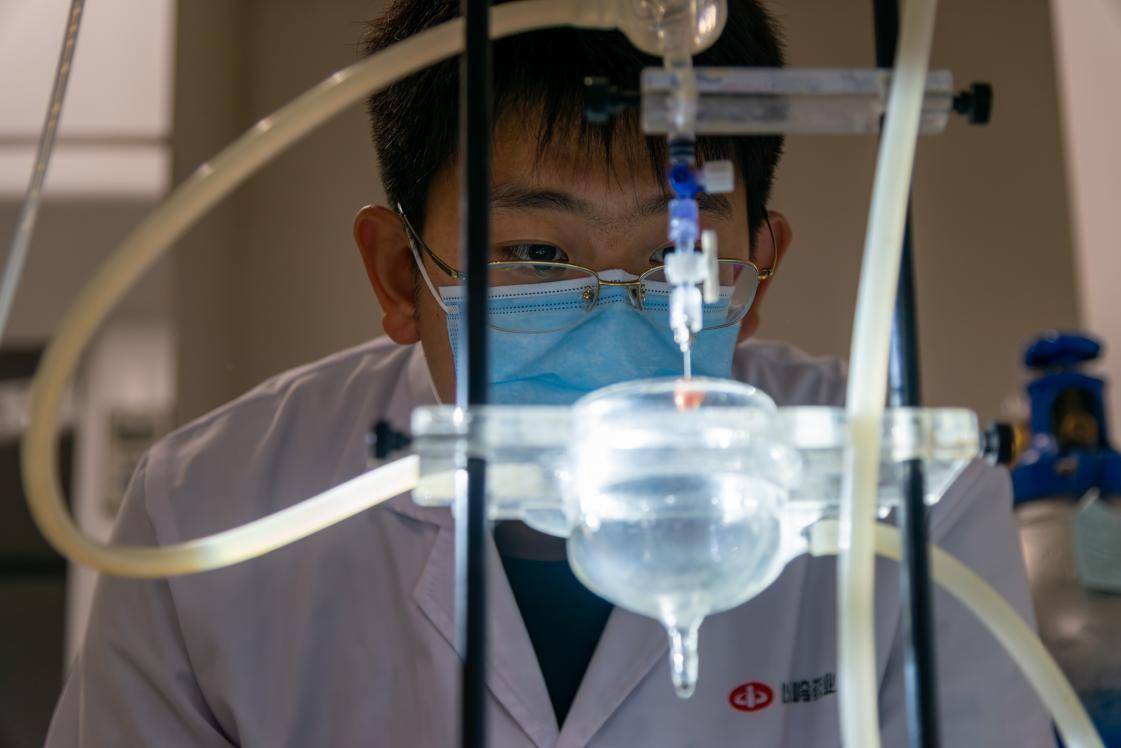

在院士工作站实验室,科研人员正在做实验。受访者供图

“通心络治疗急性心肌梗死的研究在国际医学界引起了广泛关注。这一成果在美国医学会杂志发表,充分展现了络病理论在心脑血管疾病防治方面的确切疗效和特色优势。”魏聪表示,循证医学是国际通行的“金标准”,通过循证医学研究正本清源,能够还中医本来面目。

近年来,在科技部、国家中医药管理局等支持下,在中西医领域专家广泛参与下,以岭药业科研团队经过系统研究,使络病这一古老而崭新的理论再次焕发新的生机。

“我们将古代‘经络如江河’的比喻,转化为可量化研究的理论模型。”魏聪介绍,这种理论创新并非对传统的颠覆,而是通过现代医学视角,让千年中医智慧具备与国际医学界对话的基础。

如何叩开“世界之门”,实现“同频交流”?

以岭药业科研团队通过不断深入研究及临床实践,首次系统构建了络病理论体系,提出络病证治、脉络学说、气络学说三大理论框架。络病理论系列创新成果不仅获得6项国家级科技奖项,更重要的是为中医药现代化提供了理论支撑。

以岭中医药标本馆陈列的真伪中药。人民网记者 朱延生摄

然而理论再先进,也需要让国际医学界听得懂、信得过。

“国际医学界对中药的质疑,本质上是对疗效确定性的需求。”魏聪表示,通过循证医学研究,将“整体调节”的中医理念转化为可量化的临床数据,这种“用科学说话”的方式,逐渐改变了海外医生对中药的认知。循证医学的研究则提供了一种国际医学界通用语言,证实中药疗效。

“中医药出海面临的最大挑战,莫过于中西医学体系的理念冲突与各国法规差异。”以岭药业国际贸易中心负责人孙学非表示,在东南亚市场,通心络胶囊等通络中药以药品身份进入医保目录;而在东欧某些国家,受限于当地法规,只能以保健品类别销售。

针对这种情况,企业采取“本土化适配”策略:在越南,联合当地医院开展临床观察;在非洲,与传统医学机构合作进行药物特性研究。孙学非回忆,这种“入乡随俗”的严谨态度,让通心络胶囊成为该国首批以“草药与天然药物”身份获批进入医院销售的中国中成药。

“如今,在加拿大温哥华的连锁药房、肯尼亚内罗毕的中医诊所,以岭药业的产品已不再是陌生面孔。更值得关注的是,其自主研发的酸枣仁油软胶囊获得百余个国际批文。”孙学非表示,这种转变背后,是中医药从“文化符号”向“临床解决方案”的身份进阶。

传统医学要赢得国际认可,既需要坚守临床价值的本质,也要具备用现代科学语言讲述故事的能力。这或许是中医药走向世界的真正启示——不是让世界适应中医,而是让中医以开放的姿态融入全球健康治理体系。

科元网提示:文章来自网络,不代表本站观点。